Hace 25 siglos, Aristóteles invirtió las enseñanzas de su maestro Platón sobre los eidos que desde el topos hiperuranio proyectan sus sombras en el mundo sensible –el fondo de la caverna, en la famosa alegoría del libro VII de la República–: en vez de habitar un mundo de simulacros, de degradadas copias de lo real, es de esto real –múltiple, innumerable, imperfecto– que nuestra mente abstrae tales ideas inteligibles, que no existen fuera de ella.

Lea más: Flatus vocis

Bajo distintas formas, este antiguo debate –que grabó en la memoria doxográfica de occidente una frase atribuida al Estagirita («amicus Plato, sed magis amica veritas») y que Rafael representó en La Escuela de Atenas con la pareja central de su fresco en plena discusión, despeinado el anciano de blanca cabellera, el índice apuntando a las alturas, musculoso y en la plenitud de su vigor el discípulo, encarnación del sano buen sentido, con el índice señalando la tierra– sigue resucitando.

Nos dio la «querella de los universales», que entre los siglos XI y XIV enfrentó en universidades y tabernas de media Europa a los realistas –defensores de la realidad (de ahí el nombre) de las ideas abstractas– y los nominalistas –convencidos de que estas son meros flatus vocis–. Redujo, con esta última convicción llevada a su disolvente extremo, a Lord Chandos a la afasia en el cuento de Von Hofmannsthal –o, si se prefiere, lo liberó de los espejismos del lenguaje–. Con su deserción de lo comunicable, Lord Chandos nos enseñó que no existe para nosotros, en tanto seres parlantes, realidad sin ficción, sin espejismos –sin eidos, sin flatus vocis–: nuestra mente –y, por ende, el lenguaje, y con él la sociedad humana– necesariamente los conlleva. Sin universales que esquematicen la multiplicidad del mundo, sucumbiríamos al caos sensorial. El ojo humano no ve sino abstracciones; lo que nuestra piel toca son conceptos.

Existe esta mesa azul, esta mesa blanca, esta mesa redonda, esta mesa cuadrada, esta mesa de metal, esta de madera… es más, en realidad, cada una de ellas es infinitas mesas: existe esta mesa de madera hace diez años, dentro de un siglo, etcétera, etcétera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero no existe La Mesa. El Hombre y La Mujer no han existido nunca. Son flatus vocis, dirían los nominalistas; son eidos, replicaría Platón. Son herramientas para reducir lo real, virtualmente infinito, a un conjunto manejable de variables, a la medida de nuestra finitud; es decir, para volver pensable el mundo. Términos de referencia que introducen una discontinuidad artificial en lo que de otro modo sería un continuo indistinto. Polos teóricos –no reales– del continuo. Nadie es perfectamente viril ni absolutamente femenino. Cada individuo es único. Un cóctel de rasgos combinados en proporciones irrepetibles.

Lea más: De la Mujer y otras ficciones

La paradoja de muchos defensores de «la razón, la ciencia y la biología» es que cuando juzgan fallido a un individuo por diferir de la idea platónica de lo femenino o lo masculino están dando realidad extramental –metafísica– a meras herramientas conceptuales, y si no pueden verlo es porque el consenso socialmente hegemónico respalda esa ilusión (sería justo, pues, decir que, por ser parte fundamental de la ideología dominante –que, como sabemos, es la de las clases dominantes–, la concepción binaria del sexo biológico merece más que ninguna otra el rótulo de «ideología de género»).

No sé a ustedes, pero a mí de joven mi mamá solía acompañarme al médico. En tres ocasiones diferentes, tres médicos diferentes, consultados por tres motivos diferentes (bronquitis, varicela, gripe) le expresaron la misma preocupación: mi «capacidad de abstracción» podía indicar niveles de testosterona («la hormona de la inteligencia», la llamó uno de ellos) excesivamente altos para una mujer. Se adelantaron varios años al famoso manifiesto del ingeniero James Damore, que en 2017 demandó a Google por «discriminar a los hombres» –biológicamente más aptos, sostuvo, para tareas que requieren capacidad de abstracción– con sus «políticas de igualdad», opinión que recibió apoyo de varios sectores de la comunidad científica.

Damore, por cierto, se declara «autista», un truco frecuente para despertar interés y ganar indulgencia y simpatía, pero especialmente frecuente, me informó una vez un amigo psicólogo, en misóginos –lo cual no es raro si consideramos la popularidad de teorías como la del «cerebro masculino», que, propuesta por Simon Baron-Cohen en los 90, sigue generando cadenas de papers sesgados y retractaciones interminables–.

El sexo biológico es un continuo con la masculinidad absoluta y la feminidad absoluta, opuestas genética (XX / XY), gonadal (ovarios / testículos), genital (vagina / pene, presencia / ausencia de útero) y hormonalmente (estrógenos / andrógenos), en los extremos –tal oposición es un esquema teórico útil mientras no se lo confunda con la realidad–. Cada persona real está en algún punto entre esos polos, y no está inmóvil, sino que cambia de lugar a lo largo de su vida –e incluso a lo largo del día–; sostengo que no hay dos ni cinco sexos, sino tantos sexos como individuos, y que aún eso es poco, ya que el individuo mismo es una abstracción.

(Creo innecesario aclarar que soy nominalista.)

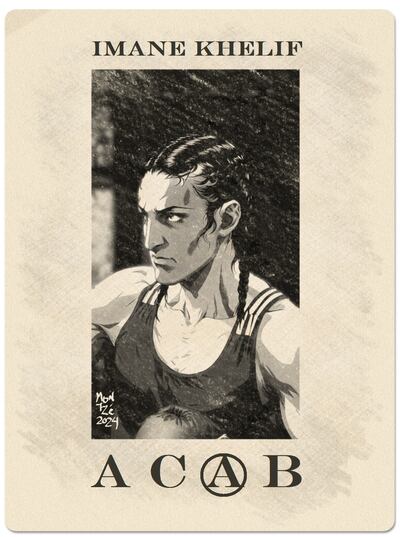

Esta semana hemos sido testigos de los ataques masivos a la boxeadora argelina Imane Khelif y de la difusión de la noticia falsa de que es un «hombre biológico» por varios medios de prensa y celebrities con millones de seguidores –la Primera Ministra Fascista (Italia), la Escritora Terfa (Reino Unido), el Presidente Incel (Argentina), and so on–. El planeta se sumó con entusiasmo al linchamiento de la joven atleta desde incontables teclados. Contra el ethos deportivo, que admira y premia las ventajas y talentos naturales, se puso en duda su sexo porque, según su sollozante contrincante italiana, que no aguantó ni un minuto de combate, pega demasiado fuerte (es que, claro, como todo el mundo sabe, no vale tener demasiada capacidad de abstracción si te dedicas a la filosofía, ni demasiada fuerza si te dedicas al boxeo –guiño, guiño–).

Lea más: Madres Glam

Los discursos públicos sobre Imane Khelif revelan que el ideal del fair play que, definiendo lo que pueden (y deben) hacer «naturalmente» los cuerpos de las mujeres, orienta los reglamentos internacionales, traduce una concepción de la biología humana que se nutre de la tradición y no es, por ende, neutral –vigilar, por ejemplo, los niveles de testosterona solo en mujeres parece arbitrario considerando que también difieren entre hombres y que, si la variación es natural, la mujer que no pase la prueba será antinatural por naturaleza– y el afán de preservar la oposición entre La Mujer y El Hombre, algo que los organismos deportivos intentan hacer de modo «científico»: velar por el fair play puede ser su fin consciente, pero su móvil profundo es velar por la construcción social de la diferencia.

Se critica a la boxeadora argelina, en este contexto, por no ser una persona «normal». En efecto, no lo es. En contraste con la bajeza de los innumerables insultos recibidos, Imane Khelif solo ha mostrado nobleza. Cuando Angela Carini –quien con ese acto nada inocente contribuyó a dañar su reputación– rompió a llorar, intentó consolarla, visiblemente preocupada. Después de derrotar limpiamente a la húngara Anna Hámori, que la había llamado «hombre», «monstruo» y «bestia», se acercó a estrecharle la mano, y le dijo:

–Good fight.

Así se porta una reina. ¡Imane Khelif, campeona!